Page révisée le 19/2/22

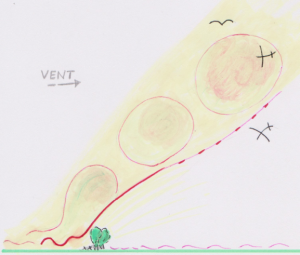

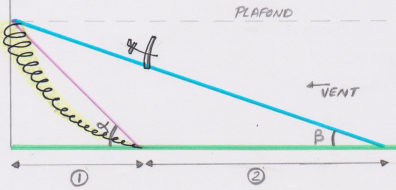

En cerclant dans la bulle le pilote observe tous les indices de déclenchement alentours, le planeur a fait le plein d’altitude son pilote a déjà anticipé la prochaine ascendance à 200 m au-vent sous une buse, en l’absence de signe objectif il se dirigerait vers un autre tremplin.

Il décide de rejoindre le rapace. Pour arriver à bonne altitude la transition va se faire à la bonne vitesse sur le bon angle de planer, surtout si c’est face au vent.

Ce chapitre n’est pas indispensable au le vol de proximité dans un petit cône de vol (*) et les courbes relèveront de la « prise de tête » si vous n’aimez pas les graphiques. Alors passez directement au paragraphe 1.9.3 !

Cependant ces considérations sont essentielles pour agrandir le cône de vol du planeur.

(*) Le cône de vol paragraphe 1.10.1

1.9.1 Le planeur quitte le thermique

L’altitude et le timing du départ du thermique

Le gain d’altitude se décide en fonction de l’éloignement et de la hauteur à laquelle on estime accrocher le thermique suivant, de la finesse/sol du planeur et de la fréquence des déclenchements :

- Fréquence de déclenchement courte (<10′) : inutile de monter haut car les bulles sont proches et la distance de planer vers la prochaine est courte.

- Fréquence longue (>10′), le thermiques est plus large et plus puissant, il a capté les petits thermiques voisins et l’ascendance la plus proche peut être à plus de 300m. Il faudra laisser le temps à l’ascendance suivante de se développer en attendant dans le thermique et « faire le plafond » car la transition sera longue et face au vent la finesse-sol diminue. C’est aussi le cas lorsque l’ombre d’un nuage traverse la zone de vol : avant de quitter le thermique on attendra au chaud que le soleil revienne

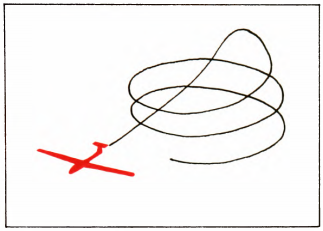

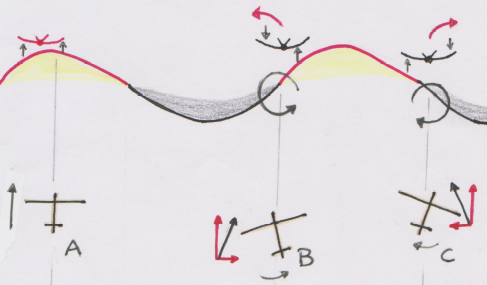

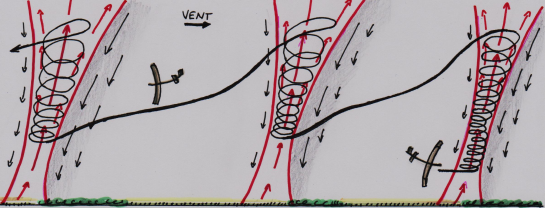

La technique de départ du thermique consiste à accélérer en traversant le noyau dans la direction souhaitée pour y emmagasiner un maximum d’énergie et arriver lancé dans la descendance qui l’entoure. (fig.1)

Relancer le planeur alors qu’il est déjà dans la dé-gueulante ferait perdre beaucoup d’altitude.

1.9.2 L'appréciation de l'angle de plané

Du sol et sans assistance (badin, vario à énergie totale, computer, télémétrie) comment savoir si le planeur vole à la bonne vitesse dans une masse d’air en mouvement ?

Le vol à vue est intuitif : le pilote n’a qu’une image mentale de l’angle de plané, seul le bon ressenti et une pratique régulière permettent de »visualiser » le bon angle à la bonne vitesse.

Cependant il obéit aux mêmes règles physiques que en vol à voile habité. Les graphiques proposés sont tracés sans instruments de vol, ils ne donnent qu’une échelle de valeur subjective : l’expression du ressenti de leur auteur avec un planeur type Supra.

1.9.2.1 Vitesse de transition optimale sans vent

En »phase transition »(cambrure neutre), trimé à vitesse de finesse maximum, sans ballast le planeur vole plus vite que pendant la spirale.

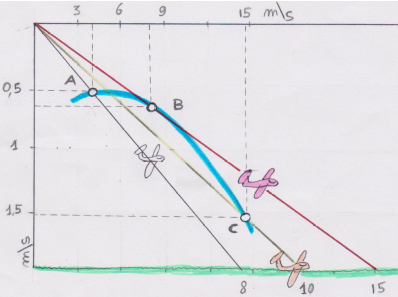

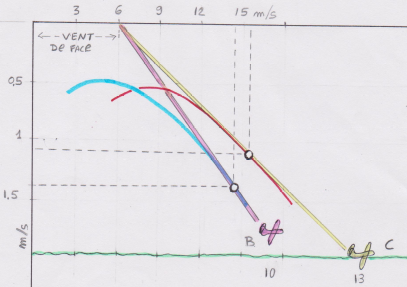

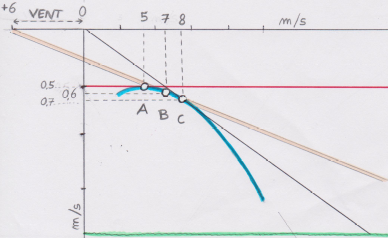

Une polaire de vitesse (fig.2), et un badin permettrait de définir la vitesse de transition optimale en atmosphère neutre (ce qui est rare), sans badin ni vario c’est encore plus théorique en vol à vue ou les valeurs sont altérées par l’appréciation approximative de la vitesse et du taux de chute, on cherchera cependant à s’en inspirer humblement pour mieux appréhender le comportement du planeur dans différentes aérologies.

- (A) Planeur blanc à vitesse de taux de chute minimum, sa vitesse horizontale avoisine 4 m/s, son taux de chute 0,5m/s : finesse = 8

- (B) Planeur rouge à une vitesse horizontale de finesse max de 8 m/ , la pente de plané tangente à la polaire indique un taux de chute proche de 0,6 m/s pourtant il gagne presque 50% de finesse sur le planeur A : finesse 15

- (C) À une vitesse de 15 m/s le planeur jaune vole trop vite, le taux de chute de 1,5 m/s est trop important : finesse 10. Il perd plus de 30% de finesse sur le planeur B

1.9.2.2 Transition face au vent

(fig.3) Le planeur a dérivé pendant la spirale en restant à vue de son pilote qui soigne son angle de montée (1.6.3. L’angle de montée du planeur dans la bulle)

pour revenir il devra ensuite transiter face au vent à la bonne vitesse en « phase transition » ou en « phase vitesse » suivant la force du vent car pour revenir il doit aussi avoir un bon angle de plané.

Par vent de face faible (…10km/h) et bonne Vz (…1m/s)

(1) Le planeur a dérivé en même temps que le thermique dans lequel il spirale, (α) est l’angle de montée. En revenant face au vent le planeur doit arriver au-dessus du pilote avec assez d’altitude pour chercher une autre bulle et prolonger son vol, (β) est l’angle de plané.

(2) Gain de distance face au vent.

Ce schéma ne tiens pas compte de variations du vent. Gardez une marge de sécurité pour pouvoir retrer au bercail. Dans les basse couches une rafale de thermique peut peut doubler la vitesse du vent. Si de plus le planeur doit aussi traverser une dé-geulante son angle de plané sera moins bon ; surtout s’il est trop léger.

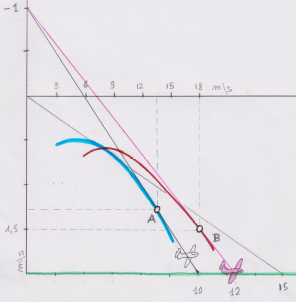

1.9.2.2 Finesse-sol face au vent, vitesse et ballast

Dans des conditions turbulentes contre 10 km/h de vent ou de rafale, avec du ballast il est plus facile de revenir après avoir suivi la bulle ou être parti la loin sous-le-vent. (fig.4&5)

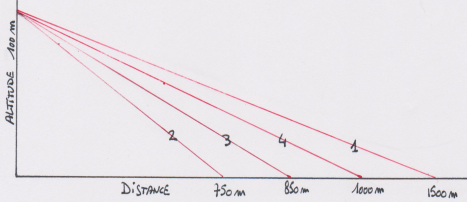

Pas de vent (1) , pas de ballast : le planeur vole à V1, vitesse de finesse max en phase transition, 30 km/h pour l’exemple.

Face à un vent de 15 km/h :

(2) Sans ballast et à vitesse de vol V1 la distance planée diminue de moitié.

(3) Pas ballasté et trimé à piquer pour accélérer de la valeur du vent à remonter : vitesse V2 = 30 + 15 km/h , la distance parcourue s’améliore un peu.

(4) Planeur ballasté : sans être trimé il vole à vitesse V2 , la distance parcourue a encore augmenté.

Le pilote ne dispose que de son ressenti pour évaluer la bonne vitesse face au vent, on peut cependant considérer que la vitesse/sol du planeur doit rester proche de sa vitesse sans vent. En général le ballastage est souhaitable à partir de 10 km/h de vent.

(fig5) Face à un vent de 6 m/s le planeur (C) ballasté, finesse/sol 13, parcourt plus de terrain que (B) qui vole à vide.

Le taux de chute très légèrement supérieur de (C) est largement compensé par un important gain de finesse/sol.

1.9.2.4 Vite traverser la dégueulante

- Bien ballasté le planeur gagne de l’inertie, garde mieux son assiette, une trajectoire plus stable favorise le ressenti de l’angle de plané ce qui est une aide à l’appréciation visuelle de la vitesse toujours plus délicate dans le vent.

Voler en phase vitesse et ballasté aide à mieux accélérer pour la traverser la dé-gueulante. - Trop léger, le planeur manque d’énergie cinétique, il demande à être plus souvent relancé en air turbulent et dans la dé-gueulante ce qui bride la finesse-sol et raccourcit impitoyablement le vol.

(fig.6) Le planeur rouge (B) a embarqué 300 gr, il est plus fin dans la dé-gueulante que le planeur blanc qui vole à vide. Contre le vent le gain serait encore meilleur.

Attention cependant de ne pas voler plus vite que l’aérologie le commande, la survitesse fait plonger la finesse.

1.9.2.5 La masse d'air traversée est turbulente

(fig.7) (A) Rafale dans l’axe de la trajectoire du planeur, il n’est pas dévié :

- vu de face la pression sur les ailes est quasi-symétrique.

- vue de dessus la rafale ne pousse pas sur la dérive.

(B & C) La rafale arrive par le coté, pousse la dérive (effet girouette) et la pression sur les ailes est dissymétrique : le planeur est détourné.

Un planeur qui transite léger trop lentement manque d’inertie et subit d’autant plus les mouvements désordonnés de la masse d’air, pour maintenir le cap son pilote devra contrer les turbulences et sur-piloter : chaque coup de manche augmente la traînée, freine, la finesse-sol est altérée.

Ballasté il vole plus vite avec une bonne réserve d’énergie cinétique, il subit moins la turbulence.

Avec une trajectoire plus tendue il nécessite peu de pilotage : l’angle de plané est meilleur !

1.9.2.6 Voler à vitesse de taux de chute mini en air calme

- En traversant une zone porteuse le planeur peut ralentir à vitesse de chute mini (tracé rouge)

- Vent arrière aussi mais un peu plus vite, la finesse s’améliore (tracé jaune)

- En spirale sans vent le planeur le planeur serre mieux le noyau, la Vz est meilleure.

1.9.2.7 Compromis finesse / angle de montée / ballast / ressenti

- Planeur ballasté oui mais pas trop

- Finesse : ballaster améliore la finesse et sécurise le retour face au vent.

Le planeur peut se laisser déporter plus loin avec la bulle, mieux traverser la dé-gueulante qui l’attends à la sortie du thermique puis transiter vite avec une trajectoire tendue et mieux remonter le vent.

Il prospectera un plus grand volume de vol dans un cône de vol élargi. - Angle de montée en spirale : dans la turbulence le planeur gagne en inertie, il est plus stable, serre mieux la spirale dans le vent.

Cependant en thermique calme un excès de ballast augmente le taux de chute, pour serrer la spirale au plus prés du noyau le planeur devra spiraler plus vite ou avec plus de courbure. La Vz est alors moins bonne.

- Finesse : ballaster améliore la finesse et sécurise le retour face au vent.

- Planeur à vide

- L’angle de montée en spirale est optimal en air calme : le planeur peut spiraler et serrer le noyau à vitesse de taux de chute minimum dans une meilleure Vz et avec moins de courbure.

- Finesse : sans vent il faut voler léger, l’appréciation de la vitesse est facile.

Cependant par bonne instabilité le planeur accélère moins bien dans la dé-gueulante, il est à la merci de la rafale imprévue d’un gros thermique qui pourrait abréger un retour face au vent.

- Le ressenti : chaque pilote règle le planeur à son ressenti de pilotage, ce qui explique des résultats parfois équivalents à réglages et ballastages différents : en schématisant on peut observer l’un plutôt « réactifs » vole lourd dans un cône de vol large ; l’autre, plutôt « conservateur », vole léger dans un cône étroit. Il est toujours intéressant de comparer.

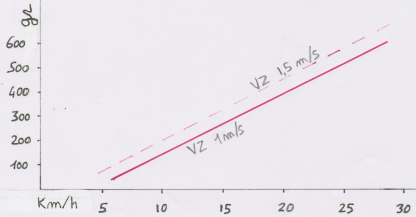

1.9.2.8 La courbe de ballastage

La polaire théorique de vitesse justifie la nécessité de ballaster le planeur en fonction de la vitesse du vent à remonter et de la turbulence.

Pour tracer une courbe il suffit d’évaluer la charge à emporter dans 10 et 30 km/h de vent puis d’affiner au cours des vols dans différentes Vz.

(Fig 9) Exemple sur X-plorer1 de 3m50 de 1750gr (23gr/dm²de charge alaire mini) ballasté par un pilote plutôt « conservateur »:

- tracé plein pour une Vz moyenne de 0,5 à 1m/s.

- à partir d’une Vz moyenne suppérieure à 1 m/s les dé-gueulantes sont plus fortes, pour transiter plus vite il faut en tenir compte en décalant la courbe vers le haut : tracé pointillé. (principe du « calculateur MacCready »)

Le ballast embarqué varie avec le vent et les conditions thermique pendant la journée et même au cours d’un vol (en vol RC le pilote ne peut pas vidanger en vol pour alléger le planeur), quand les conditions changent il faut parfois poser pour l’ajuster.

Si non il faudra composer en jouant avec la courbure : voler plus ou moins cambré suivant que le planeur est trop lourd ou trop léger. (un curseur ou potentiomètre de bout de manche permet de modifier ce calage de la courbure)

1.9.2.9 La vitesse du planeur varie suivant la Vz à traverver

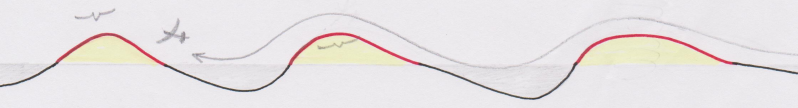

Au printemps, entre leur nid et le marais distant de quelques kilomètres, les cigognes nous donnent une leçon de « thermalling », elles transitent bas dans la pouponnière des thermiques, leur vol très lent s’accélère entre deux zones porteuses.

- En quittant une Vz positive : prendre de la vitesse dans l’ascendance avant de changer de phase de vol (de phase spirale à phase transition ou phase vitesse). Cette prise de vitesse suivie d’un changement de phase de vol, se fait dans l’ordre et avant de sortir de l’ascendance et la réserve d’énergie permet de traverser la dé-gueulante lancé. Relancer le planeur trop tard et déjà dans la dé-gueulante consommerait beaucoup d’altitude.

- Entre 2 thermiques : garder de la vitesse pour être stables en trajectoire.

J’ai appris, à force d’expérience, à régler mes planeurs dans la « plage de centrage neutre » (*), le planeur accélère mieux et conserve une pente régulière avec moins de corrections, ce qui favorise sa lisibilité.

Un centrage avant donne des transitions ondulantes avec plus de corrections qui pénalisent le ressenti de pilotage et la lecture de l’air.

Une belle transition complète la joli spirale qui l’a précédée, le bon choix de la vitesse est primordial car chaque sous-vitesse, chaque changement de cap, chaque coup de manche est un coup de frein consommateur d’altitude.

(*) lire aussi « vol de durée » de Lionel Fournier

fig.10 Quand le ressenti le permet (le planeur accélère dans du bon air et s’affale dans du mauvais air), la vitesse est modulée suivant la portance rencontrée sur son chemin. Pour voler à finesse-sol le pilote « marsoine »: accélère avant la dégueulante puis ralenti dans les zones porteuses ; cette trajectoire économise de l’altitude. Très utile pour transiter face au vent. (vent-arrière le ressenti est plus délicat)

En fonction de la puissance moyenne des ascendance : je transite d’autant plus vite que la Vz moyenne est forte car les descendances seront plus sévères, il faut les traverser vite.

Cependant l’erreur est de transiter vite quand ce n’est pas nécessaire : lorsque les ascendances sont faibles et espacées, dans peu de vent, il est moins nécessaire d’accélérer, le planeur est moins lisible et la polaire théorique de vitesse du planeur le confirmerait sur une transition trop rapide.

- En abordant le thermique suivant : face au vent il est difficile de savoir si le planeur aborde le thermique par le bon coté. En transitant vite on anticipe un éventuel passage dans la mauvaise dé-gueulante sous-le-vent du thermique.

Rencontrer une descendance annonce la proximité d’un thermique à ne pas rater, la largeur et la vitalité de la dé-gueulante donne une estimation de la position du thermique :- Vz négative douce (entre…-0.5 et -1 m/s), la bulle est à côté ou sous-le-vent du planeur.

- Vz de -1 et pire, dé-gueulante large la bulle est au-vent du planeur.

(fig.11) Après avoir fait le plein d’altitude en phase spirale dans le thermique, le planeur accélère dans la portance puis passe en phase transition pour arriver lancé dans la descendance afin de la traverser au plus vite et minimiser la perte d’altitude.

Il ralentira ensuite pour trouver la bulle suivante.

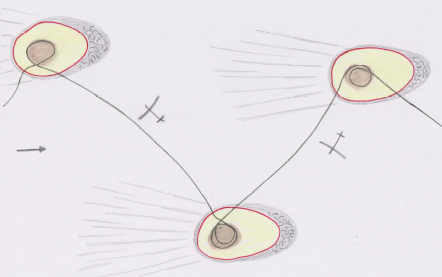

1.9.3 Le plus court chemin est rarement le meilleur

En quittant l’ascendance pour transiter vers un autre tremplin le planeur décale sa trajectoire pour contourner dé-gueulante.

- Face au vent (fig.12) le plus court chemin lui ferait aussi traverser une large zone blanche car le thermique quitté aura capté les bulles sur son passage et le suivant serait donc plus éloigné.

- Vent arrière (fig.13) le planeur sort par le coté du thermique pour contourner la dé-gueulante.

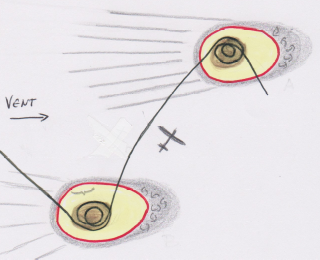

1.9.4 Le vent conditionne la hauteur et la position de prise de bulle

- <10 km/h La bulle dérive peu ; le planeur peut accrocher bas (moins de 50 mètres) sur le tremplin à bulle.

- 10 km/h Prés du sol la bulle dérive avant de monter. En tenant compte de l’inclinaison des thermiques (fig 14) la recherche d’ascendance se fera sous-le-vent du tremplin et à une altitude proportionnelle à l’estimation de l’angle de montée de la bulle. Lorsque le vent disperse les bulles trop faibles et retarde la formation des thermique exploitable, les ascendances sont plus distantes : il faudra transiter prés du plafond et accrocher haut (…entre 50 et 100 m).