remis à jour le 16/2/22

Le terme « Vol thermique de relief » m’a été enseigné par Jules Landi en 1970 dans un en zérotant sur la pente ouest du sommet des Trois Évêchés dans un Bréguet 904 . Quelques années plus tard Gérard Thévenot m’a montré au col d’Ey comment attendre le bon moment pour décoller mon Atlas. C’est en Lozère que j’ai redécouvert le VTR pendant l’été 90 lors de mes débuts de vol à vue. Les lois de la physique sont universelles !

Tout commence en lançant son planeur. Sur un petit dénivelé avec peu ou pas de vent pour renforcer la portance de la brise, c’est toujours un moment délicat quand on envoi sur un site inconnu après avoir prudemment évalué le cycle de portance de la pente et la procédure d’atterrissage au trou ou sur la pente. Le pilote va jouer avec l’air, le relief, son planeur et ses émotions dans un environnement grandiose.

C’est ce que ressent Stéphane en lançant son troll entre ombre et lumière. Il a attendu le retour du soleil et les premiers frémissement de la brise. La suite du vol est magique.

2.4.1 lancer son planeur

2.4.1.1 Quand ?

La pente respire : observez le cycle régulier des thermiques ; un pennon bien placé en contre-bas permet de lancer au bon moment.

- Dans la pétole (début du cycle). Le pennon est inerte, à l’affût le pilote a repéré un départ de bulle, c’est juste avant le premier souffle de brise chaude. Aller directement au trou en direction d’un tremplin à bulle vers le thermique déventeur est toujours le départ d’une belle séance de vol à voile radiocommandé et la longue période de portance qui suivra sera propice à une joli séance de voltige ! Les petites pentes de moyenne montagne s’y prêtent bien et le moteur donne plus d’assurance.

- Lorsque la brise chaude commence à remonter. Après une pause le pennon s’anime et les feuillages frémissent 50 m en contre-bas, le crécerelle ne bat plus des ailes. C’est le meilleur moment pour lancer, la bulle est là, si la portance est encore faible sur la pente on trouvera le thermique en avançant au trou vers un tremplin. C’est le début de la période favorable au vol de proximité la plus longue du cycle !

- En lançant avant la rafale chaude qui se prépare à remonter la pente au passage de la bulle on envoi dans la portance de la pente sans trop attendre, il faut monter rapidement si on veut assurer le début du vol.

- Lancer dans la rafale chaude après le passage de la bulle, la pente porte mal et il peut être déjà difficile de monter avant que la brise refroidisse pour attendre la bulle à venir. Surveillez le pennon la brise risque de tourner, ce n’est pas le moment idéal pour commencer un vol.

- Jamais quand la brise refroidit (fin du cycle) : elle peut s’inverser brutalement et déventer la pente. Sans moteur c’est souvent une descente au trou assurée.

2.4.1.2 Comment ?

Réglage de la courbure et du trim de profondeur.

En phase de vol lent (spirale) : dans l’écoulement laminaire d’une portance faible, le profil creux accrochera mieux l’air et le planeur prendra plus facilement son vol sans forcer le geste.

En phase transition profil lisse dans une bonne brise laminaire il suffit de déposer le planeur dans le lit du vent.

En phase vitesse avec 1 mm de courbure négative et 2 crans de trim à piquer pour un lancer dynamique sur un seuil turbulent et dans la rafale.

Louis lance l’emparis avec un pupitre . Il conçoit, construit et vole ! ses constructions détaillées par l’image sur le « forum aeromaniacs » sont une mine d’information.

- Lancer en seuil de pente le planeur est envoyé en souplesse à son assiette de vol toujours le nez en bas parallèlement à l’écoulement de l’air et ailes horizontales. Il quitte les mains à vitesse de vol multipliés par 1,5 et majorée de la force de la brise (vitesse optimale de maniabilité)

- Forcer le geste avec une assiette à cabrer le ferait décrocher sur le seuil de pente, incliné ce serait un probable départ en auto-rotation…

Lancer en retrait du seuil de pente au risque de devoir traverser un cisaillement est toujours risqué.

Un lanceur attitré pour envoyer un « grand planeur ».

- Avec un pupitre on peut lancer seul un planeur de 4 m à 2 mains : une sous le fuso, l’autre au bord d’attaque d’une aile il est bien tenu.

Dans un air laminaire il est facile de le déposer à son assiette dans la portance avec une impulsion progressive en l’accompagnant du geste pour partir droit à la bonne vitesse de vol, Il faut 2/10eme de seconde pour reprendre les manches, un planeur bien réglé part droit, il sera immédiatement contrôlable.

Dans un air turbulent, tenu fermement il sera envoyé plus énergiquement et toujours le nez en bas.

Sans pupitre le maintien à une main peut être délicat sur un seuil de pente turbulent ; dans ces conditions il est plus prudent de recourir à un lanceur attitré pour le propulser énergiquement en courant quelque pas si nécessaire.

Le sandow permet de catapulter à une bonne altitude de sécurité quand la portance est trop hasardeuse et sauve une séance de vol sans moteur dans une aérologie difficile sur un site ou la descente au trou devient risquée pour le planeur.

Le moteur : je ne l’utilise jamais au lancer, sauf en retrait d’un seuil de pente trop éloigné et clôturé.

2.4.2 Piloter dynamique

C’est s’adapter à chaque situations de vol par la configuration ad-hoc en jouant sur la courbure, avec une réserve de vitesse et de l’anticipation. Vrai en vol de plaine et encore plus en montagne où voler trop lentement serait encore plus pénalisant :

- En altitude l’air est moins dense et le planeur doit voler plus vite qu’en plaine au niveau de la mer.

- Dans la dé-gueulante le taux de chute est proportionnel au taux de montée de l’ascendance qui la provoque, elle est plus prononcée en montagne qu’en plaine . En la traversant la perte d’altitude proportionnelle au temps passé dedans sera plus sévère.

- Le vol prés du relief est plus risqué : le planeur doit toujours être manœuvrant dans la turbulence.

Psycho conçu et construit en France par Airtech , un de nos trop rares fournisseurs.

2.4.2.1 Courbure et vitesse

Le planeur est réglé sur sa plage de centrage neutre pour que l’accélération sur changement d’assiette soit immédiate avant de traverser la dé-gueulante ou pendant un enchaînement de voltige, le planeur est vif sur ses 3 axes. La télémétrie peut aider à confirmer ou corriger le ressenti ; en vol à voile habité, avec instruments de mesure et abaque, la vitesse de vol en transition est majorée suivant le taux moyen des ascendances ; en vol RC à vue c’est dans le même esprit mais »à vista de nas ».

- Profil lisse en phase de vol transition et spirale large :

- En ligne droite et en recherche de thermique, le planeur est trimmé pour voler à ”vitesse de maniabilité optimale” en fonction de la qualité de l’air mais pas trop vite. La gestion de la vitesse est capitale, c’est encore plus vrai lorsque on pilote sous les pieds. Sans vitesse le pilote doit donner de grands coups de manche pour diriger un planeur qui réagit mal aux ordres et contre ordres, traîne…se traîne et descend ; le ressenti est mauvais, le pilotage imprécis et la moindre erreur d’assiette mène à une abattée ou un décrochage…encore 5 à 10 m de perdus. Cela dépends du bon ressenti et de l’anticipation de son pilote : accélérer préalablement dans la bonne portance pour arriver lancé avec une réserve d’énergie cinétique et garder sa vitesse à travers la dé-gueulante, puis ralentir à nouveau dans une nouvelle plage de portance. Un planeur qui accélère trop tard dans la dé-gueulante y perdra beaucoup d’altitude et s’il ne ralentit pas dans la portance il la traversera trop vite sans en profiter.

- En spirale large (jusqu’à 20° d’inclinaison) en air calme dans un thermiques large, on peut planer sans volets prés de la vitesse théorique de taux de chute minimum et profiter d’une bonne maniabilité pour chercher le noyau.

- Avant de quitter le thermique pendant le dernier tour de spirale j’accélère puis passe en profil lisse déjà avant de traverser le noyau : le planeur emmagasine plus d’énergie pour traverser la dé-gueulante.

- En air turbulent le profil lisse traîne moins, il est plus maniable.

- Profil creusé en phase de vol thermique (spirale serrée 30 à 50°) Le centrage des bulles étroites demande beaucoup de maniabilité : on ne passe en phase thermique que après avoir centré, les volets sont ensuite nécessaires pour serrer la spirale et ralentir.

- Courbure négative : la phase de vol « vitesse » aidera à mieux traverser une dé-gueulante ou transiter face à une rafale. Lancer le planeur à bonne vitesse avant de passer la courbure en négatif sous peine de le voir s’affaler au lieu d’accélérer. Le but est d’obtenir une trajectoire tendue selon la pente la plus faible possible. Attention cependant de ne pas voler plus vite que l’aérologie le demande.

- Les volets dynamiques permettent de s’affranchir des changements de phase de vol : avec un dosage de courbure instantané, peu de différentiel aux ailerons et un profil qui traîne moins ; le tout donne un planeur plus vif et un pilotage réactif adaptable instantanément aux variations de portances.

- Dans un thermiques couchés et prés du relief c’est incontournable pour cadencer en rebondissant sans délai au plus prés du noyau avant que le planeur s’enfonce dans la partie sous-le-vent de la spirale.

- Sur une simple abattée les volets dynamiques permettent de raccrocher immédiatement le profil en augmentant brièvement la courbure.

- Sur le départ en auto-rotation d’un grand planeur les volets seront rentrés beaucoup plus vite : Ils faut non seulement immédiatement pousser sur le manche de profondeur mais aussi aplatir le profil !

2.4.2.2 Piloter sous ses pieds et remonter du trou

Habituellement la plus grande partie des évolutions se font au niveau du pilote, voler en contre-bas est-il contre nature ? Non, c’est le grand confort pour les cervicales, du pilotage aux petits oignons, l’occasion de »laisser voler », de vivre les trajectoires, de constater à quel point les mouvements de gouverne intempestifs plombent le vol.

En s’enfonçant le planeur livre moins d’informations si ce n’est sa taille qui diminue, le pilote apprécie mal sa vitesse horizontale et verticale. C‘est avant tout le ressenti du vol qui le guidera : suivant la portance rencontrée, le planeur est réactif ou mou.

Quel plaisir de remonter un planeur du trou avec pour seul moteur l’intelligence de l’air, c’est à chaque fois un challenge. Ne pas hésiter à mettre 2 crans de trim à piquer quitte à perdre un peu d’altitude sur l’instant car la bonne vitesse est essentielle pour être maniable, bien cadencer une spirale centrée et transiter avec un taux de chute correct.

Le mauvais réflexe serait de retenir la profondeur, un planeur qui vole trop lentement s’effondre et perd la bulle .

2.4.2.3 Le ressenti

Pour un bon retour d’information le planeur doit être réglé pour voler seul, guidé à minima par son pilote (plage de centrage quasi-neutre). En alignant les heures de vol le pilote trouve un équilibre entre sa maîtrise technique et les réponses du planeur ; le ressenti de pilotage est un sixième sens difficile à exprimer autrement que faire corps avec le planeur. Allez savoir qui plane, le pilote ou le planeur ? Les deux !

- Le planeur est réactif. En bougeant les manches le pilote sent la bonne vitesse de vol : il est dans du bon air. C’est un signe qui ne trompe pas même de loin que ce soit en spirale ou transition.

- Le planeur est mou. Il réagit mal au manche, s’enfonce : il est dans une dé-gueulante. Avec la bonne réserve de vitesse de maniabilité le pilote peut accélérer sans tarder pour avancer à bonne finesse sol tout droit vers une zone qui déclenche.

- L’éloignement. A distance il est plus difficile d’apprécier la qualité de l’air. En spirale si le planeur ne s’éloigne plus sa silhouette arrête de diminuer est il est entré dans du »bon air’’, soyez patient la bulle naissante est mal organisée, il faut la »travailler », caresser le manche, anticiper, éviter le sur-pilotage pour pouvoir attendre qu’elle prenne toute sa puissance. Si la silhouette rétrécit encore inutile de tenter le diable trop bas et trop loin : quitter la zone au plus vite en se rapprochant pour chercher la bulle.

2.4.2.4 Remonter prés du relief

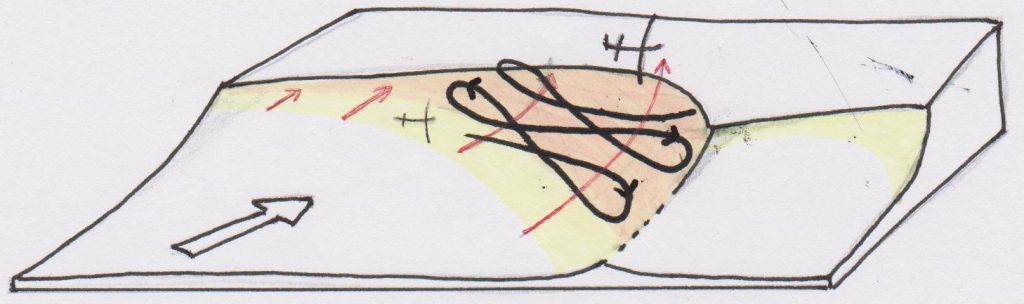

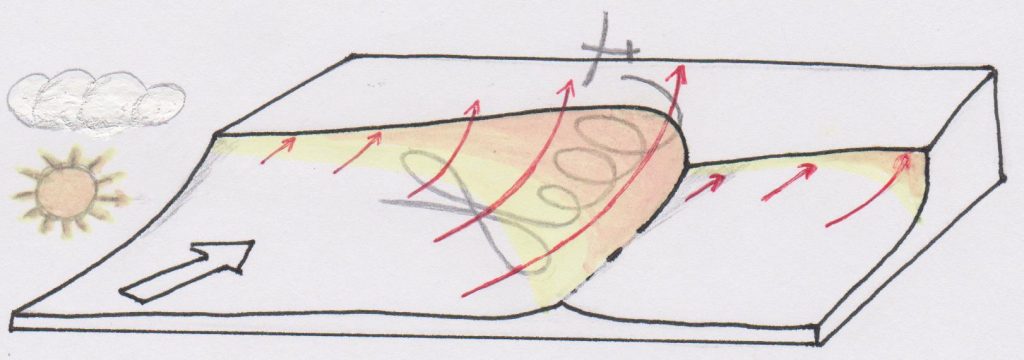

- Le thermique est large la plage de portance suffisante pour commencer la remonté en traçant des »8 » en virant face à la brise en toute sécurité. Il est plus facile de corriger la dérive du planeur vers la pente, l’angle de grimpe est lisible, le pilotage est moins altéré par le dé–vent d’une zone de friction et la prise de risque est moindre en tangentant le relief.

- Bulle étroite , couchée et turbulente. Suivant l’exposition de ses irrégularités au soleil, le relief provoque localement des portances étroites ou faire des 8 face à la brise ne suffit plus pour remonter : spiraler devient alors indispensable. Facile sans vent et avec une brise douce, spiraler prés du relief dans un vent traversier est délicat. La bulle est étroite, il faudra serrer la spirale sous–le–vent et l‘élargir au–vent ce qui exige un excellent jugement pour ne pas se retrouver en situation à risque car en virant face au relief prés de la pente le planeur subit :

- Le différentiel de portance : attention, l’angle de montée diminue prés de la pente et le gradient horizontal de portance est abrupt.

- Turbulences et rouleaux peuvent être surprenants : provoqués par les irrégularités du sol et la végétation ils se déplacent en fonction des changements de direction et de force de la brise.

- L‘effet de rafale dévente le planeur en vent–arrière dans les zones de friction prés du sol : la turbulence peut provoquer de brutales variations d’incidence ou de vitesse jusqu’à faire décrocher un planeur sans défense (qui vole trop lentement). Le vol à forte incidence associé à un dérapage fait courir un risque de départ en auto-rotation d’autant plus surprenant si le planeur est chargé; celle-ci amènera plus de perte de hauteur qu’un décrochage symétrique. C’est risqué prés du sol : il faut alors de la place car la seule mesure de sauvegarde est de pousser franchement sur la manche de profondeur ailerons et dérive au neutre.

Il est conseillé de commencer la remontée patiemment par quelque « 8 ». Les virage face à la vallée permettent de se dégager du relief en attendant que la bulle prenne assez de volume pour mieux la centrer. Puis engager la spirale en sécurité. Mieux vaut risquer de louper la remontée que tenter le diable !

« Les spirales près du relief ajoutent du piment au pilotage. Les conseils de prudence sont légitimes, mais peuvent aussi décourager certains pilotes de s’approcher utilement des cailloux ou des falaises. Le tout est d’avoir un planeur qui montre bien par ses réglages et sa technologie (légèreté des ailes) leur comportement instantané des filets d’air autour de la structure. Le bon pilotage apparait quand précisément le pilote ne fait plus de maladresse. C’est plus significatif près des rochers ou des arbres. » François Cahour

Pour éviter d’être déporté vers le relief en spirale Il faut :

- Une maîtrise du pilotage symétrique et de l’assiette : oubliez la théorie de la meilleure montée en vol dérapé et si l’aile intérieure s’enfonce contrer à la dérive sans réagir brutalement au manche d’ailerons vers l’aile haute car cette action peut provoquer un départ en auto-rotation. (Surtout avec les volets sortis)

- Une vitesse optimale de maniabilité pour avoir un planeur vif : cette réserve d’énergie cinétique permet de se dégager rapidement des cisaillements et dé-gueulantes soudaines.

- Limiter la courbure positive pour garder la maniabilité nécessaire au pilotage.

- Être bien centré dans la bulle pour un bon ressenti.

- Anticiper les variations de trajectoire et d’angle de montée en évaluant la dérive à chaque tour.

- Garder une distance de sécurité raisonnable par rapport au relief car le pilote même expérimenté n’est pas à l’abri d’une maladresse.

Si ces 6 conditions ne sont pas réunies le planeur est en danger.